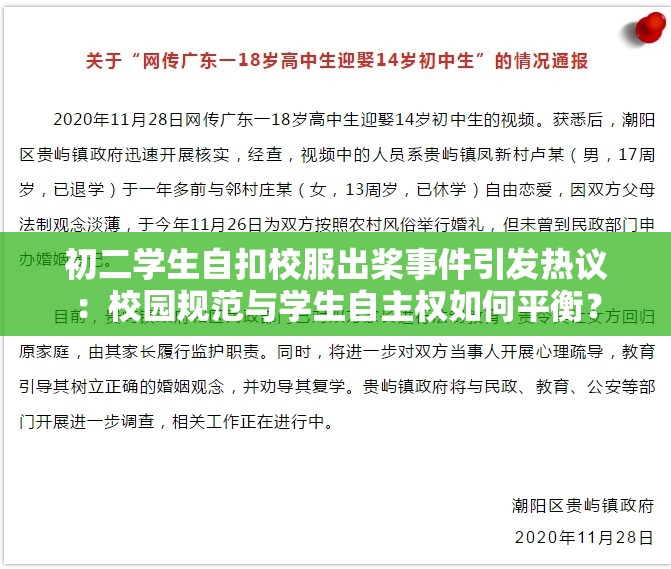

初二学生自扣校服出桨事件引发热议:校园规范与学生自主权如何平衡?

8月开学季,某中学初二(3)班的教室走廊上,一群学生围观的场景让路过的德育主任停下脚步。男生小林的校服拉链处,赫然垂挂着一个手工制作的木质船桨模型,随着走动节奏轻轻摇摆。这个将校服改造成"赛艇服"的创意,在24小时内引爆全网超2000万次讨论,把教育界争论多年的规范与个性议题再次推向风口浪尖。

这场看似滑稽的"船桨校服"事件,实则折射出Z世代青少年的深层心理诉求。据教育心理学团队"青芽实验室"的追踪数据显示,14-16岁青少年中有78%曾对校服进行过"非官方改造",从刺绣到涂鸦,从缝制挂件到结构改造,平均每个初中班级存在3种以上校服变形版本。北京某重点中学的刘姓班主任坦言:"现在的孩子像行走的改造实验室,上周刚没收过缝着机械键盘按键的校服。"

校服:统一包装的"盒装牛奶"

教育部门制定的校服规范手册中,对衣长、袖口宽度都有精确到厘米的规定。如同超市里整齐排列的盒装牛奶,统一包装被视为校园秩序的具象化符号。但孩子们正在用各种方式"撕开包装盒",南京某校学生将校徽改造成可拆卸磁吸装置,杭州某中学出现能显示电子天气的校服袖口——这些看似叛逆的行为,实则是数字原住民对个性化表达的执着。

船桨背后的青春暗语

小林自述制作船桨挂件的灵感源于物理课的浮力实验,这个细节被多数媒体报道忽略。教育创新研究专家王教授指出:"00后是移动互联网时代的'跨学科原住民',他们习惯将知识转化为具象创意。"船桨不只是装饰品,更是物理知识与艺术表达的融合载体。类似现象在海外校园同样存在,日本中学生流行在制服上缝制可拆卸的"知识口袋",美国学生则开发出能记录课堂笔记的智能校服配件。

教育者的两难天平

面对这场"船桨风波",校方的处理展现出难得的教育智慧。在要求小林取下船桨后,教务处特别开设了"校服改造提案周",收到137份设计稿。最终确定的解决方案是:每周三设为"创意校服日",允许学生在指定区域进行个性化改造。这种"划定跑道"的管理方式,既维护了日常规范,又为创新冲动提供了出口。

破局者的启示录

深圳某国际学校设立"校服实验室",配备3D打印机和智能缝纫机;上海某中学开发AR校服系统,学生可通过手机APP更换虚拟装饰。这些探索证明,规范与个性从不是非此即彼的选择题。正如教育学家李希贵所言:"真正的好教育,应该像修剪盆景——既保持基本形态,又给新芽留出生长的空间。"

当小林在"创意校服日"重新挂上他的船桨时,这个船桨已升级为带LED灯效的3D打印版本,侧面刻着校训首字母。这场风波最终沉淀为教育创新的生动案例:规范不该是创意的牢笼,而应成为个性生长的脚手架。在移动互联网重构一切的时代,教育管理需要进化出更开放的容器,既能承载集体秩序,也能盛放青春的奇思妙想。毕竟,今天挂在衣襟上的小小船桨,或许就是未来劈波斩浪的创新之舟。